«Примат материи над мыслью» воплощает многое из того, что занимало сюрреалистов: секс, сны и страхи. Эти темы так или иначе пронизывают всю историю современного искусства, от «Олимпии» Мане до «Убийцы под угрозой» Магритта. Но вам не кажется, что тут чего-то не хватает?

Ведь мы на пороге 1930 года, когда современное искусство, как мы знаем, уже отшагало полстолетия своего мятежного пути. Мы побывали в Европе; заглянули в Африку, Азию и на Восток, познакомились с архитектурой, дизайном и философией. Отгремела мировая война, Америка уже начала становиться сверхдержавой искусства. Мы встретились с множеством поэтов, коллекционеров и художников всех мастей. Мы видели, как у каждого поколения рождались все более радикальные, авантюрные и анархические, чем у предшественников, идеи. Мы коснулись политики, стали свидетелями социальных волнений. На нас обрушивался поток манифестов, зазывающих во всевозможные арт-тусовки. И все же, несмотря на всю риторику о создании новых утопических обществ и крушении старых элит, кое-чего мы так и не услышали. А именно – где женщины-художницы?

Если бы вы были художницей в период с 1850-й по 1930 год, вас, может, и терпели бы, но уж славы вам вряд ли досталось бы. Среди импрессионистов были признанные и уважаемые художницы, такие как Берта Моризо и Мэри Кассат (1844–1926). А русские футуристы и конструктивисты могли похвастать такими исключительными талантами, как Соня Делоне, Любовь Попова, Александра Экстер и Наталья Гончарова. Но дело в том, что эти женщины были исключением, а не правилом.

Все направления современного искусства были основаны мужчинами, они же и доминировали, что, в сущности, отражало ситуацию в обществе. 19-я поправка к Конституции, наделившая женщин по всей Америке правом голоса, была принята только в 1920 году. В Великобритании женщинам пришлось ждать до 1928-го – только тогда им было предоставлено избирательное право. А во Франции и того дольше – до 1944 года. Это был мужской мир. Но разве не было в нем пионеров-художников и движений, которые бросали вызов обществу и его устоям? Со временем, конечно, ситуация с женским участием в искусстве изменилась к лучшему Слегка. Но и по сей день на белых стенах и девственно чистых полах музеев экспонируются произведения искусства, большинство из которых создано мужчинами. И не случайно руководят этими художественными учреждениями, как правило, тоже мужчины. Три кита мирового современного искусства – МоМА, Центр Помпиду и Галерея Тейт – никогда не жили под руководством директора-женщины. Ни разу за всю свою историю.

Почему я заговорил об этом? Да просто, пока я работал над книгой, мне не раз приходила в голову мысль: в числе главных авторитетов современного искусства женщин-художников нет (полагаю, вас эта мысль посещала тоже). Все дело в том, что «официальный канон» современного искусства – музеи и их коллекции, научные статьи историков искусства (в основном мужчин), университетские курсы по современному искусству – определяется истеблишментом. А значит, истеблишмент несет ответственность и за установление одномерного взгляда на мир: жизнь и искусство глазами белого мужчины-европейца. Тогда, в 1936 году, проблема мало кого волновала. Одним из этих немногих был ниспровергатель основ Марсель Дюшан.

В конце 1942 года он попросил Пегги Гуггенхайм – богатую американскую галеристку, коллекционировавшую современное искусство и понемножку меценатствовавшую, – организовать выставку в ее новой галерее «Искусство этого века» в Нью-Йорке. Дюшан выступил с неожиданным предложением: почему бы не сделать экспозицию исключительно женских работ? Сегодня такую идею сочли бы прогрессивной, но тогда это казалось почти святотатством – и потому идея отлично подходила Пегги. Ее галерея попала бы в центр внимания, но никто не посмел бы критиковать хозяйку, потому что идея принадлежала Дюшану – художнику, давно уже возведенному манхэттенскими художественными авторитетами в ранг божества.

Все направления современного искусства были основаны мужчинами, они же и доминировали, что, в сущности, отражало ситуацию в обществе. 19-я поправка к Конституции, наделившая женщин по всей Америке правом голоса, была принята только в 1920 году. В Великобритании женщинам пришлось ждать до 1928-го – только тогда им было предоставлено избирательное право. А во Франции и того дольше – до 1944 года. Это был мужской мир. Но разве не было в нем пионеров-художников и движений, которые бросали вызов обществу и его устоям? Со временем, конечно, ситуация с женским участием в искусстве изменилась к лучшему Слегка. Но и по сей день на белых стенах и девственно чистых полах музеев экспонируются произведения искусства, большинство из которых создано мужчинами. И не случайно руководят этими художественными учреждениями, как правило, тоже мужчины. Три кита мирового современного искусства – МоМА, Центр Помпиду и Галерея Тейт – никогда не жили под руководством директора-женщины. Ни разу за всю свою историю.

Почему я заговорил об этом? Да просто, пока я работал над книгой, мне не раз приходила в голову мысль: в числе главных авторитетов современного искусства женщин-художников нет (полагаю, вас эта мысль посещала тоже). Все дело в том, что «официальный канон» современного искусства – музеи и их коллекции, научные статьи историков искусства (в основном мужчин), университетские курсы по современному искусству – определяется истеблишментом. А значит, истеблишмент несет ответственность и за установление одномерного взгляда на мир: жизнь и искусство глазами белого мужчины-европейца. Тогда, в 1936 году, проблема мало кого волновала. Одним из этих немногих был ниспровергатель основ Марсель Дюшан.

В конце 1942 года он попросил Пегги Гуггенхайм – богатую американскую галеристку, коллекционировавшую современное искусство и понемножку меценатствовавшую, – организовать выставку в ее новой галерее «Искусство этого века» в Нью-Йорке. Дюшан выступил с неожиданным предложением: почему бы не сделать экспозицию исключительно женских работ? Сегодня такую идею сочли бы прогрессивной, но тогда это казалось почти святотатством – и потому идея отлично подходила Пегги. Ее галерея попала бы в центр внимания, но никто не посмел бы критиковать хозяйку, потому что идея принадлежала Дюшану – художнику, давно уже возведенному манхэттенскими художественными авторитетами в ранг божества.

Несмотря на молодость, Оппенгейм стала любимицей парижского авангарда. Она была ассистенткой у Ман Рэя, выполняя работу, традиционно требующую «ню» (если не больше), если помощник – молодая красивая женщина. Она послушно исполняла свои обязанности – и свидетельством тому незабываемая серия сюрреалистических фотографий Ман Рэя «Завуалированная эротика» (1933), в которой Оппенгейм позирует обнаженной, с рукой, по локоть вымазанной чернилами, у печатного пресса: одновременно соблазнительная и отталкивающая. Андре Бретон и его сюрреалистическая тусовка не заморачивались проблемой равных возможностей; роль молодой женщины в искусстве для них сводилась к одному: быть музой. По-мальчишески красивая Оппенгейм была совершенной инженю, как будто из другого мира, и, по мнению мужчин-сюрреалистов, это обеспечивало ей прямой доступ к подсознанию. Никто из них не ожидал, что такое юное существо – и вдобавок женского пола! – сможет создать композицию, столь мощную по своему воздействию.

Сексуальный подтекст «Завтрака в меху» очевиден: пить из мохнатой чашки – откровенно сексуальный намек на оральный секс. Но дерзкой шуткой дело не ограничивается. Образ меховых чашки и ложки появляется в первой же главе любой книги о всяческих кошмарах, в которых все попытки самоконтроля разрушаются чередой зловещих событий. В нашем случае чашка и ложка обрастают волосами – и из объектов удовольствия превращаются в нечто агрессивное, неприятное, даже омерзительное. Читаются здесь и отголоски обывательского чувства вины за потраченное на болтовню в кафе время и за истребление прекрасных животных (на изготовление «Объекта» пошла шкурка китайской газели). Но, помимо всего прочего, «Завтрак в меху» – это еще и кофейная пара, порождающая безумие. Два несовместимых материала соединились в странном сосуде. Мех приятен на ощупь, но противен, когда представишь, что его надо взять в рот. Вы хотите пить из чашки и есть ложечкой – для этого они, собственно, и предназначены, – но мех вам отвратителен. Этот замкнутый круг способен довести до безумия.

Сексуальный подтекст «Завтрака в меху» очевиден: пить из мохнатой чашки – откровенно сексуальный намек на оральный секс. Но дерзкой шуткой дело не ограничивается. Образ меховых чашки и ложки появляется в первой же главе любой книги о всяческих кошмарах, в которых все попытки самоконтроля разрушаются чередой зловещих событий. В нашем случае чашка и ложка обрастают волосами – и из объектов удовольствия превращаются в нечто агрессивное, неприятное, даже омерзительное. Читаются здесь и отголоски обывательского чувства вины за потраченное на болтовню в кафе время и за истребление прекрасных животных (на изготовление «Объекта» пошла шкурка китайской газели). Но, помимо всего прочего, «Завтрак в меху» – это еще и кофейная пара, порождающая безумие. Два несовместимых материала соединились в странном сосуде. Мех приятен на ощупь, но противен, когда представишь, что его надо взять в рот. Вы хотите пить из чашки и есть ложечкой – для этого они, собственно, и предназначены, – но мех вам отвратителен. Этот замкнутый круг способен довести до безумия.

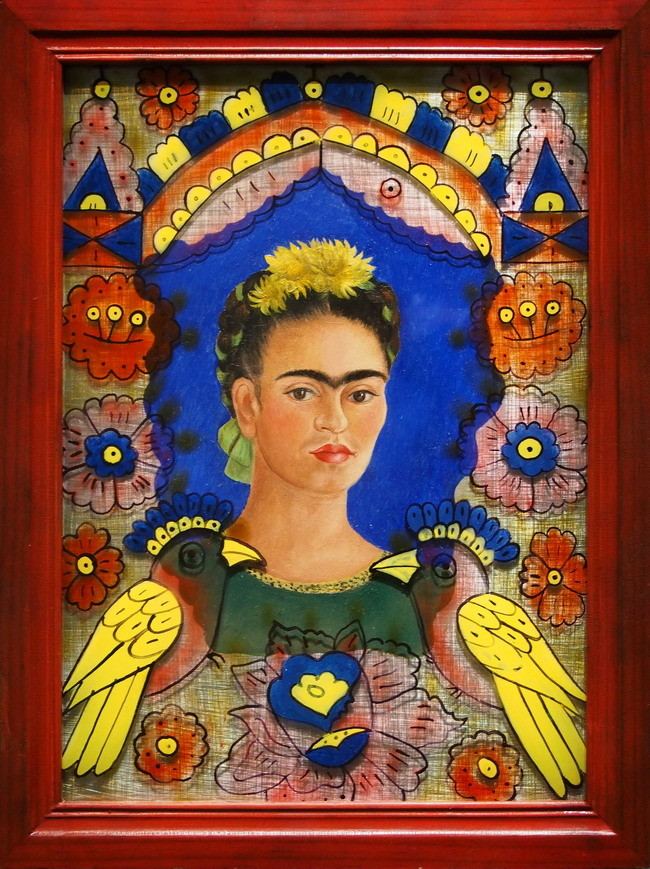

Оппенгейм была не единственной возмутительницей спокойствия сюрреалистов. Фрида Кало (1907–1954), не по годам развитая мексиканская интеллектуалка, прилежно изучала медицину, пока однажды осенью 1925 года, возвращаясь из колледжа на автобусе, не попала в страшную аварию – автобус столкнулся с трамваем. Спасатели посчитали тяжелораненую Кало мертвой, но ее уцелевший спутник, Алехандро Гомес Ариас, уговорил их отвезти девушку в больницу. Много месяцев Кало провела на больничной койке, пока медленно срастались страшные переломы – позвоночника, ребер, ключицы, грудной клетки и ног. Именно тогда она решила стать художницей, а не врачом, и вскоре начала рисовать то, что станет главной темой ее живописи: самое себя.

Андре Бретон назвал ее сюрреалистом, но сама Фрида так не считала. «Я никогда не рисую сны или кошмары, я рисую собственную реальность», – сказала она однажды. Тем не менее Кало разрешила показать свои работы на выставке сюрреалистов и даже сочинила пьесу для этого шоу. Но будем справедливы к Бретону – хотя он, как известно, готов был записать в свою сюрреалистическую семью любого, кто вызывал у него интерес (с согласия кандидата или без такового), – но, глядя на живопись Фриды Кало, понимаешь, что двигало французом, когда он приписал неистовую мексиканскую художницу к сюрреалистам.

В картине «Сон» (1940) мы видим мирно спящую Фриду; кажется, вокруг нее – словно плющ вокруг дерева – растет куст. Ветки куста усыпаны шипами, и это метафора постоянных болей, от которых художница страдала после автокатастрофы. Другая фигура, изображенная на картине, делает тему боли еще более явной. Призрак-скелет спит над ней, словно на двухъярусной кровати, сжимая в руке букет цветов, – возможно, со своей могилы. К его ногам и телу привязаны шашки динамита. Кровать плывет по небу: смерть витает в воздухе.

Символизм Кало свидетельствует о значимости народного искусства в ее творчестве. Гордая мексиканка выросла во времена, когда великие герои революции – Панчо Вилья и Эмилиано Сапата – сражались за обновление страны. Куст, изображенный во «Сне», это tripa de Judas («кишки Иуды»), распространенное в Мексике растение. Фигура над героиней – тоже Иуда, списанный с выполненных в натуральную величину из папье-маше и обвязанных петардами кукол, которые мексиканцы взрывают во время пасхальных праздников. И то и другое – аллегорическое напоминание о самоубийстве Иуды, когда «кишки его выпали наружу». В живописи мексиканская традиция взрывать куклу Иуды – метафора избавления страны от коррупции. Одновременно это картина о предательстве.

Пока Фрида спала в одиночестве и боли, ее муж, известный мексиканский художник-монументалист Диего Ривера (1886–1957), кутил по-холостяцки и спал с другими женщинами. Ривера был на двадцать лет старше Фриды, с душой огромной, как его эпические фрески. Отец Фриды назвал этот союз «браком между слоном и голубкой». Отношения оказались бурными, с бесконечными изменами с обеих сторон – Фрида тоже не отставала, крутила романы, в том числе и с обосновавшимся в Мексике Львом Троцким. Ее даже подозревали в причастности к убийству Троцкого в 1940 году, как, впрочем, и Риверу (с которым она развелась в 1939-м – впрочем, только затем, чтобы через год снова выйти за него замуж).

Андре Бретон назвал ее сюрреалистом, но сама Фрида так не считала. «Я никогда не рисую сны или кошмары, я рисую собственную реальность», – сказала она однажды. Тем не менее Кало разрешила показать свои работы на выставке сюрреалистов и даже сочинила пьесу для этого шоу. Но будем справедливы к Бретону – хотя он, как известно, готов был записать в свою сюрреалистическую семью любого, кто вызывал у него интерес (с согласия кандидата или без такового), – но, глядя на живопись Фриды Кало, понимаешь, что двигало французом, когда он приписал неистовую мексиканскую художницу к сюрреалистам.

В картине «Сон» (1940) мы видим мирно спящую Фриду; кажется, вокруг нее – словно плющ вокруг дерева – растет куст. Ветки куста усыпаны шипами, и это метафора постоянных болей, от которых художница страдала после автокатастрофы. Другая фигура, изображенная на картине, делает тему боли еще более явной. Призрак-скелет спит над ней, словно на двухъярусной кровати, сжимая в руке букет цветов, – возможно, со своей могилы. К его ногам и телу привязаны шашки динамита. Кровать плывет по небу: смерть витает в воздухе.

Символизм Кало свидетельствует о значимости народного искусства в ее творчестве. Гордая мексиканка выросла во времена, когда великие герои революции – Панчо Вилья и Эмилиано Сапата – сражались за обновление страны. Куст, изображенный во «Сне», это tripa de Judas («кишки Иуды»), распространенное в Мексике растение. Фигура над героиней – тоже Иуда, списанный с выполненных в натуральную величину из папье-маше и обвязанных петардами кукол, которые мексиканцы взрывают во время пасхальных праздников. И то и другое – аллегорическое напоминание о самоубийстве Иуды, когда «кишки его выпали наружу». В живописи мексиканская традиция взрывать куклу Иуды – метафора избавления страны от коррупции. Одновременно это картина о предательстве.

Пока Фрида спала в одиночестве и боли, ее муж, известный мексиканский художник-монументалист Диего Ривера (1886–1957), кутил по-холостяцки и спал с другими женщинами. Ривера был на двадцать лет старше Фриды, с душой огромной, как его эпические фрески. Отец Фриды назвал этот союз «браком между слоном и голубкой». Отношения оказались бурными, с бесконечными изменами с обеих сторон – Фрида тоже не отставала, крутила романы, в том числе и с обосновавшимся в Мексике Львом Троцким. Ее даже подозревали в причастности к убийству Троцкого в 1940 году, как, впрочем, и Риверу (с которым она развелась в 1939-м – впрочем, только затем, чтобы через год снова выйти за него замуж).

Кало стала первым мексиканским художником XX века, чью работу приобрел Лувр. Это был «Автопортрет “Рама”» (1937–1938). Дюшан поспешил поздравить Фриду с успехом. Марсель ей очень нравился, в отличие от прочих сюрреалистов, и Фрида со свойственной ей прямотой говорила про Дюшана, что «он единственный, кто дружит с головой из всего этого сброда чокнутых сукиных сынов-сюрреалистов».

Участие Дюшана в организации женской выставки – одна из причин, по которой Кало приняла приглашение, ну и отчасти она согласилась на это из женской солидарности. Сегодня Фриду Кало считают художницей-феминисткой, своими автобиографическими картинами не только проторившей дорогу Луизе Буржуа и Трейси Эмин, но и предвосхитившей феминистский лозунг 1960-х годов «Личное есть политическое». При всем том не далее как в 1990 году Фрида Кало – художница, признанная всем миром еще при жизни, – не удостоилась персональной статьи в оксфордском «Путеводителе по искусству». Она упомянута лишь в последнем предложении биографии Диего Риверы. Думаю, мы с вами догадываемся, в каких словах она отозвалась бы о редакторах издания.

Участие Дюшана в организации женской выставки – одна из причин, по которой Кало приняла приглашение, ну и отчасти она согласилась на это из женской солидарности. Сегодня Фриду Кало считают художницей-феминисткой, своими автобиографическими картинами не только проторившей дорогу Луизе Буржуа и Трейси Эмин, но и предвосхитившей феминистский лозунг 1960-х годов «Личное есть политическое». При всем том не далее как в 1990 году Фрида Кало – художница, признанная всем миром еще при жизни, – не удостоилась персональной статьи в оксфордском «Путеводителе по искусству». Она упомянута лишь в последнем предложении биографии Диего Риверы. Думаю, мы с вами догадываемся, в каких словах она отозвалась бы о редакторах издания.

Подруга Кало, британский сюрреалист Леонора Каррингтон (1917–2011), даже такого упоминания в «Путеводителе» не удостоилась – та самая Леонора Каррингтон, которую Сальвадор Дали называл «самой значимой женщиной-художницей». Ко времени «Выставки 31 одной женщины» Леонора переехала в Мексику, где и познакомилась с Фридой Кало. История Каррингтон по сложности и драматизму почти не уступает истории Кало. Когда Леоноре было двадцать лет, она уехала из Англии в Париж вслед за художником-сюрреалистом Максом Эрнстом, которого встретила на вечеринке в Лондоне. Эрнст, старше ее на двадцать шесть лет, был женат. Но для экстравагантной и богемной Каррингтон это обстоятельство роли не играло. Она нашла своего мужчину и позже говорила: «Макс дал мне образование». Он представил ее парижским сюрреалистам, которые обожали его музу, femme-enfant. Но Каррингтон почувствовала себя слишком outree, чтобы стать игрушкой. Когда властный Миро протянул ей мелочь и послал за сигаретами, она прожгла его взглядом и заявила испанцу, что тот и сам прекрасно может сбегать.

Как и Оппенгейм, свою первую значительную сюрреалистическую работу – «Автопортрет: Постоялый двор лошади Утренняя Заря» (ок. 1937–1938; принадлежит нью-йоркскому музею Метрополитен) – Леонора написала, когда ей было чуть за двадцать. Безучастно сидящая на стуле Каррингтон выглядит как поп-певица 1980-х: растрепанные волосы, мужской костюм наездника. Самка гиены – зеркальное отражение героини, ее всклокоченная шерсть напоминает шевелюру художницы. Аналогия ясна: в своих снах Леонора превращается в ночного охотника. Окно, обрамленное театральным занавесом, позволяет зрителю увидеть белую лошадь, галопом скачущую через лес. Движениями и цветом лошадь в окне перекликается с белой деревянной лошадкой, замершей в прыжке над головой Каррингтон. Это сюрреалистическая смесь реального увлечения художницы лошадьми и ее странных грез с отголосками прочитанных в юности кельтских сказаний. Леонора отдала картину Эрнсту, который вскоре, в 1939-м, когда началась война, был арестован как подданный вражеской державы. Максу удалось бежать, и он добрался до дома под Авиньоном, где они жили с Леонорой. Но ее там не оказалось, она совсем обезумела после его ареста – нервный срыв привел ее в Испанию, где женщина заточила себя в лечебнице для душевнобольных.

Тем временем Эрнст отправился в Марсель, приютивший немало художников: в городе остановились Андре Бретон и многие другие из славной компании сюрреалистов. Где-то поблизости была и Пегги Гуггенхайм: она собиралась возвращаться в Америку после путешествия по Франции и готовилась к отъезду. Любвеобильная Пегги, встретив в Марселе одинокого и несчастного художника, воспылала к нему страстью. Макс ответил взаимностью, Пегги помогла ему перебраться в Америку, где они и поженились в 1942-м.

Но вечного союза, на который надеялась Пегги, не случилось. И виной тому отчасти стала ее же «Выставка 31 женщины». Позже она с горечью признавалась, что участниц оказалось на одну больше, чем нужно. Однако Макс Эрнст так не считал. Он пришел на открытие, и увиденное ему, конечно, понравилось, но не так сильно, как одна из участниц: он безнадежно влюбился. Пленила его темноволосая американская сюрреалистка Доротея Таннинг (1910–2012). Они поженились в 1946 году, устроив совместную церемонию бракосочетания с Ман Рэем и его новой избранницей Джульетт Браунер: отличный сюрреалистический междусобойчик.

Пегги была расстроена, но вскоре отдалась другому увлечению. Европейские сюрреалисты и дадаисты объединились в Америке с выходцами из Баухауса, «Де Стиль» и русского конструктивизма.

Эти художники, бежавшие от войны, интеллектуалы и искатели приключений, сумели вписаться в американский авангард. Нью-Йорк был просто обречен стать новым центром мирового современного искусства, а Пегги Гуггенхайм – его главной вдохновительницей.

Как и Оппенгейм, свою первую значительную сюрреалистическую работу – «Автопортрет: Постоялый двор лошади Утренняя Заря» (ок. 1937–1938; принадлежит нью-йоркскому музею Метрополитен) – Леонора написала, когда ей было чуть за двадцать. Безучастно сидящая на стуле Каррингтон выглядит как поп-певица 1980-х: растрепанные волосы, мужской костюм наездника. Самка гиены – зеркальное отражение героини, ее всклокоченная шерсть напоминает шевелюру художницы. Аналогия ясна: в своих снах Леонора превращается в ночного охотника. Окно, обрамленное театральным занавесом, позволяет зрителю увидеть белую лошадь, галопом скачущую через лес. Движениями и цветом лошадь в окне перекликается с белой деревянной лошадкой, замершей в прыжке над головой Каррингтон. Это сюрреалистическая смесь реального увлечения художницы лошадьми и ее странных грез с отголосками прочитанных в юности кельтских сказаний. Леонора отдала картину Эрнсту, который вскоре, в 1939-м, когда началась война, был арестован как подданный вражеской державы. Максу удалось бежать, и он добрался до дома под Авиньоном, где они жили с Леонорой. Но ее там не оказалось, она совсем обезумела после его ареста – нервный срыв привел ее в Испанию, где женщина заточила себя в лечебнице для душевнобольных.

Тем временем Эрнст отправился в Марсель, приютивший немало художников: в городе остановились Андре Бретон и многие другие из славной компании сюрреалистов. Где-то поблизости была и Пегги Гуггенхайм: она собиралась возвращаться в Америку после путешествия по Франции и готовилась к отъезду. Любвеобильная Пегги, встретив в Марселе одинокого и несчастного художника, воспылала к нему страстью. Макс ответил взаимностью, Пегги помогла ему перебраться в Америку, где они и поженились в 1942-м.

Но вечного союза, на который надеялась Пегги, не случилось. И виной тому отчасти стала ее же «Выставка 31 женщины». Позже она с горечью признавалась, что участниц оказалось на одну больше, чем нужно. Однако Макс Эрнст так не считал. Он пришел на открытие, и увиденное ему, конечно, понравилось, но не так сильно, как одна из участниц: он безнадежно влюбился. Пленила его темноволосая американская сюрреалистка Доротея Таннинг (1910–2012). Они поженились в 1946 году, устроив совместную церемонию бракосочетания с Ман Рэем и его новой избранницей Джульетт Браунер: отличный сюрреалистический междусобойчик.

Пегги была расстроена, но вскоре отдалась другому увлечению. Европейские сюрреалисты и дадаисты объединились в Америке с выходцами из Баухауса, «Де Стиль» и русского конструктивизма.

Эти художники, бежавшие от войны, интеллектуалы и искатели приключений, сумели вписаться в американский авангард. Нью-Йорк был просто обречен стать новым центром мирового современного искусства, а Пегги Гуггенхайм – его главной вдохновительницей.